Last Updated on 10 March 2021 by Herman Tan Manado

Pemukiman Masyarakat Tionghoa dan Sentimen Massa : Kasus Jakarta

Kedudukan etnis Tionghoa sebagai “massa mengembang” rupanya berdampak besar pada pola interaksi antar etnik di Indonesia. Tidak banyak diketahui bagaimana pola interaksi yang terjadi itu pada masa lampau sebelum penguasa

Belanda masuk ke Indonesia, namun dari uraian Coppel dapat kita duga bahwa saat itu masyarakat Tionghoa sebagai pendatang agaknya hidup berbaur dengan masyarakat setempat. Hubungan antara kelompok etnis Tionghoa dan kelompok pribumi mengalami pasang surut dari waktu ke waktu.

Konflik antar kelompok etnis ini tidak menjadi sorotan utama artikel ini. Oleh karenanya, pembicaraan akan dibatasi seputar pemukiman dan sentimen massa dengan Jakarta sebagai contoh kasusnya.

Terbentuknya pemukiman Tionghoa di Jakarta pada masa lalu dapat ditarik ke belakang ketika para pedagang Tionghoa memilih Banten sebagai tempat berdagang. Saat itu, pelabuhan-pelabuhan besar yang terdapat di Pantai Utara Jawa khususnya daerah Jawa Barat, masih sedikit; yang terbesar adalah Banten.

Tempat pemukiman lain yang perlahan kemudian juga terkenal adalah Sunda Kelapa, yang kemudian dikenal sebagai Batavia. Pemukiman ini sedemikian pentingnya sehingga Bupati daerah tersebut mengangkat seorang kepala untuk orang-orang etnis Tionghoa.

Ditempat ini orang-orang etnis Tionghoa terutama berdagang beras.

Oleh karenanya, jauh sebelum para pedagang Belanda yang tergabung dalam VOC membongkar sauh di Teluk Jakarta pada tahun 1596, kelompok etnis Tionghoa sudah bermukim di wilayah sekitar Teluk Jakarta. Keterangan lain menyebut bahwa mereka bahka sudah ada yang menanam tebu untuk dijadikan gula.

Jakarta atau Batavia pada masa awal kedatangan Belanda dengan jelas telah menunjukkan segregasi struktur pemukiman Belanda, yaitu Benteng kastil Batavia untuk pada penguasa, chineesen wijk, atau “Kampung Cina” untuk kelompok etnis Tionghoa dan native settlement atau pemukiman asli kelompok pribumi yang tersebar di luar kedua wilayah pertama itu.

Perlahan-lahan ketika Batavia mulai berkembang, masuklah para urbanist yang datang dari Jawa Barat dan Jawa Tengah untuk mencari kerja.

Keterbatasan tempat pemukiman yang mereka miliki akhirnya memunculkan satu pola baru yang dikenal sebagai ribbon pattern, artinya tempat hunian yang berjajar di suatu lokasi, biasanya deretan rumah bedeng di bantaran kali, di tepi rel kereta api, atau menempel pada tembok-tembok sebuah rumah.

Kaum urbanis itu biasanya kemudian bekerja dalam berbagai sector informal dan sebagai pembantu orang-orang Belanda; sebutan popular bagi mereka adalah jongos atau pembantu.

Jan Pieterzoon Coen yang mendirikan Batavia pada 1619, memutuskan untuk menunjuk seorang kapitein atau kapten yang menjadi pemimpin di wilayah Kampung Cina untuk menyelesaikan masalah kecil yang muncul di kalangan kelompok orang Tionghoa.

Kapten yang pertama ini adalah So Bing Kong atau Su Mingkang atau Bencon (1580-1644) yang resmi dilantik pada tanggal 1 Oktober 1619.

Dengan pengangkatan itu Belanda secara sadar menempatkan orang-orang Tionghoa di bawah seorang pemimpin mereka sendiri, yang bertindak atas nama mereka dalam urusan berkenaan dengan pemerintah Belanda.

Pada tahun 1622 Gubernur JP Coen dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja, mengirim kapal-kapal ke pantai Tiongkok bagian Tenggara (propinsi Fujian & Guangdong) untuk membawa orang-orang Tiongkok ke Batavia. Ada yang dengan suka rela datang, tetapi tidak sedikit yang datang karena diculik.

Sejarah memang juga mencatat bahwa untuk mengisi daerah pemukiman baru itu dengan tenaga kerja, pedagang, nelayan, petani, buruh perkebunan, dan perajin; Gubernur JP Coen menempuh segala macam cara untuk membujuk orang-orang Tionghoa dari wilayah manapun juga.

Tetapi peperangan yang terjadi pada tahun 1650 di Propinsi Fujian menyebabkan pengungsian besar-besaran ke Asia Tenggara, dan meningkatkan jumlah populasi penduduk orang Tiongkok di wilayah Hindia Belanda.

Migrasi orang Tionghoa ke Indonesia terus bertambah selama empat dasawarsa pertama abad ke 18, sementara Pemerintah Batavia mengambil sikap ragu.

Di satu pihak, orang etnis Tionghoa dibutuhkan karena mereka merupakan pekerja rajin dan terampil; namun di lain pihak sebagai pendatang, pemberi pinjaman dan pemilik toko, mereka menimbulkan masalah.

Mereka dituduh “menghisap” masyarakat kulih putih, Indo-eropa, dan pribumi miskin. Selain itu, akibat sempitnya lapangan kerja, banyak etnis Tionghoa yang terlibat dalam tindakan kriminal.

Pada bulan Juli 1740, Pemerintah Belanda mengambil tindakan yang tidak bijaksana. Semua imigran gelap ditangkap dan dibuang ke Srilanka dan Tanjung Harapan untuk dipekerjakan di kebun milik VOC.

Rasa saling curiga antara orang Tionghoa dan Belanda tak terelakkan dan timbullah ketegangan serta kegelisahan.

Akhirnya beberapa kelompok orang Tionghoa di sekitar Batavia memberontak pada minggu kedua bulan Oktober 1740. Peristiwa ini mendorong Belanda untuk melakukan pembunuhan terhadap penduduk Tionghoa secara besar-besaran.

Korban yang mati tidak kurang dari 10.000 jiwa; sebuah jumlah yang cukup banyak untuk jumlah penduduk di wilayah Hindia Belanda saat itu. Sisanya yang selamat menyebar ke seluruh Jawa. Pemberontakan ini akhirnya berhasil ditumpas habis tahun 1743.

Setelah pemberontakan ini, orang orang Tionghoa tidak diperkenankan kembali untuk tinggal di dalam tembok kota. Mereka kemudian ditempatkan di sebelah selatan tembok tersebut. Sedikit demi sedikit keadaan menjadi tenang kembali dan imigrasi ini bertambah pesat pada abad ke 19. Medhurst mencatat bahwa :

“Telah dipikirkan berbagai cara agar penduduk Tionghoa di Batavia giat kembali berusaha. Tetapi orang-orang Tionghoa tidak diperkenankan bermukim di dalam kota.

Mereka diberi sebidang lahan yang luas, yang terletak di sisi barat sungai di luar pintu pelabuhan sebagai tempat pemukiman yang tetap, yang kemudian dikenal sebagai “Kampung Cina”.

Pemerintah memilih tempat tersebut karena tempat itu terjangkau oleh peluru meriam-meriam mereka. Inilah wilayah yang sekarang dikenal sebagai kawasan Glodok. Selain digunakan sebagai tempat pemukiman, daerah Glodok juga berkembang sebagai sebuah daerah perdagangan”

Sejalan dengan dibukanya pemukiman bagi orang-orang Tionghoa di tenggara kota, Pemerintah Belanda mulai meluaskan kota kearah selatan, dimulai dengan pembangunan Stadhuis atau Balaikota.

Selain munculnya daerah-daerah pemukiman baru, perluasan kota ke arah selatan dan timur juga menyebabkan timbulnya pasar, antara lain Pasar Tanah Abang dan Pasar Senen.

Perkembangan ini dengan sendirinya membuka peluang bagi para pedagang Tionghoa untuk membuka tempat usaha di pasar-pasar itu. Pembukaan pasar Baru sekitar tahun 1825 mendorong terjadinya perluasan pemukiman.

Tahap terakhir gerak alur pemukiman masyarakat Tionghoa ditandai oleh pembangunan Pasar Lama Jatinegara sekitar abad ke 20. Semua pemukiman masyarakat Tionghoa itu ditandai dengan ciri khas bangunan berarsitektur rumah toko (ruko) khas Tionghoa. Setelah itu, gerak pemukiman seakan terhenti.

Dengan kebijakan Kotapraja Jakarta pada masa Orde Lama pemerintahan Republik Indonesia meluaskan kota Jakarta sehingga terbentuk daerah-daerah hunian baru seperti Jakarta Barat, perlahan-lahan masyarakat Tionghoa juga meluaskan pemukiman mereka.

Kali ini mereka lebih mengutamakan daerah tempat tinggal, bukan tempat usaha, sehingga muncul daerah Cideng hingga Grogol.

Sementara itu, perluasan Glodok mencakup pula daerah Jembatan Dua, Jembatan Tiga, dan Jembatan Lima. Tahap ini kemudian berlanjut ketika Pemda DKI Jakarta member izin dibukanya pemukiman baru dalam bentuk real estate, seperti Pluit Muara Karang, Kelapa Gading, dan terakhir Pantai Mutiara.

Dengan demikian konsentrat masyakarat Tionghoa sebenarnya semakin terpecah. Satu contoh lain yang baik tentang bagaimana pengelompokan orang etnis Tionghoa terpecah adalah mereka yang ada di wilayah Kebayoran Lama dan Baru.

Disini hampir tidak ditemukan adanya pengelompokan masyarakat Tionghoa dalam jumlah yang relatif besar, mereka tersebar di antara mayoritas pribumi.

Kiranya harus dipahami bahwa sejak awal hingga kurang lebih lima tahun terakhir wilayah Jakarta Selatan merupakan wilayah yang identik dengan wilayah pemukiman, yang berfungsi hanya sebagai tinggal.

Downtown atau pusat usaha dan pemutar roda perekonomian tetap berpusat di wilayah Jakarta Kota, yaitu kawasan Glodok, Mangga Besar, Hayam Wuruk – Gajah Mada, Sudirman – Thamrin, Hasyim Ashari, dan hampir seluruh Jakarta Pusat.

Sebagian besar wilayah itu dikenal sebagai pusat pemukiman dan perdagangan orang etnis Tionghoa.

Selain itu masih ada lagi cap yang dilekatkan pada beberapa pemukiman masyarakat Tionghoa menurut kelompok asal mereka, seperti daerah Pluit untuk masyarakat Tionghoa Medan dan pemukiman lain untuk Tionghoa Bangka, Tionghoa Pontianak, dan sebagainya.

Oleh karena itu dalam setiap pembahasan mengenai pemukiman masyarakat Tionghoa di Jakarta pada masa kini perlu melacak catatan sejarah masa lampau, sebuah tahap yang tidak dapat dihapus begitu saja.

Pemukiman masyarakat Tionghoa di metropolitan Jakarta saat ini setidaknya dapat diklasifikasi menjadi tiga kelompok :

1. Pusat-pusat Chinatown lama, seperti kawasan Glodok.

2. Mereka yang menetap di real estat atau perumahan :

• Real estat yang > 80% penghuninya adalah masyarakat Tionghoa.

• Real estat yang komposisi masyarakat Tionghoa dengan pribuminya berimbang atau bahkan pribumi lebih dominan.

3. Masyarakat Tionghoa yang menetap di luar kedua kelompok di atas seperti tinggal di pelosok-pelosok gang.

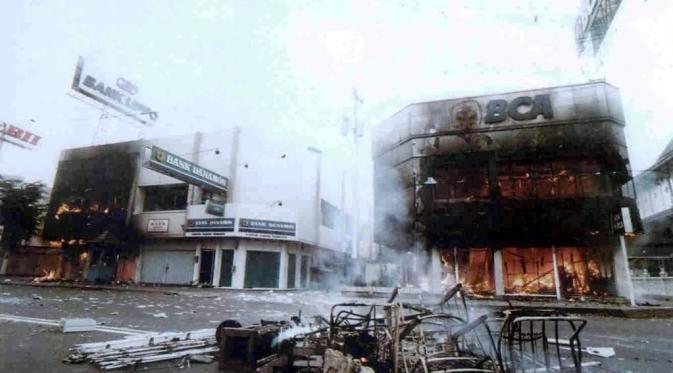

Klasifikasi yang dikemukakan ini akan lebih nampak ketika kita ingat kembali peristiwa kerusuhan 13-15 Mei 1998 di Jakarta.

Kalau tempat-tempat perusakan dan pembakaran terhadap bangunan-bangunan masyarakat Tionghoa itu diletakkan di atas sebuah peta Jakarta, ternyata titik-titik kerusuhan baik itu perusakan, penjarahan, atau pembakaran semuanya terjadi di tempat-tempat yang termasuk dalam klasifikasi nomor 1 dan 2 diatas.

Wilayah Jakarta Selatan, yang memiliki sedikit pengelompokan masyarakat Tionghoa dibanding keempat wilayah DKI Jakarta lainnya, cenderung relatif lebih aman.

Satu argumen yang dapat diajukan adalah karena masyarakat Tionghoa yang bermukim di sebagian besar wilayah Jakarta Selatan, berasal dari luar kantung-kantung pemukiman Tionghoa yang terkenal di Indonesia,

seperti Medan, Bangka Belitung, Pontianak, serta Ujung Pandang, yang selama ini lebih dikenal oleh masyarakat pribumi sebagai kelompok masyarakat Tionghoa yang relatif susah untuk beradaptasi.

Tentunya argumen ini masih dapat diperdebatkan kembali.

Kesimpulan

Dari uraian diatas, nampak bagaimana morfologi fisik pemukiman memiliki kemampuan untuk memperlihatkan apa dan bagaimana pemukiman masyarakat Tionghoa itu dan sejauh mana penyebarannya di Kota Jakarta.

Pemukiman fisik dengan sendirinya menyangkut pula kegiatan usaha, dan selama sekian abad orang etnis Tionghoa dikenal berkecimpung dalam bidang perekonomian pada berbagai skala. Morfologi fisik pemukiman perlahan-lahan mengalami perubahan, dan tanpa disadari menjadi morfologi sosio ekonomi.

Label ekonomi sedemikian kuat melekat sehingga menjadi image bagi pemukiman itu. Ini tidak hanya berlaku pada old Chinese settlement, seperti kawasan Glodok dan banyak sentra ekonomi perkantoran lainnya, tetapi juga melekat pada bentuk pemukiman lainnya seperti kompleks perumahan atau real estat.

Tempat-tempat itu membuat makna yang lebih luas dari pada kenyataan fisik yang kelihatan. Tempat yang dihuni oleh keturunan Tionghoa di identikkan dengan dunia usaha, dan oleh karenanya mereka adalah kelompok pemilik modal.

Pandangan ini biasanya dipertajam lagi dengan stereotip-streotip yang negatif, seperti orang Tionghoa itu eksklusif, tidak mau bergaul dengan tetangga.

Bahkan ditambah dengan berbagai ungkapan di masyarakat seperti orang tionghoa itu pelit, hanya suka cari untung. Orang lupa bahwa antara tempat tinggal dan karakter manusia tidak ada hubungan langsung.

Tetapi image ini secara tak disadari perlahan-lahan telah menjelma menjadi suatu bentuk perasaan untuk selalu menaruh rasa curiga dan memiliki kecenderungan sebagai perasaan sentimen.

Tetapi sentimen saja sebenarnya tidak akan menimbulkan ledakan se-dasyat pada pertengahan Mei 1998. Ada faktor lain yang membuat sentimen ini kemudian menjadi bertambah panas. Menurut para ahli perkotaan, faktor itu adalah kondisi kota itu sendiri. Herlianto* menyebut sekurangan 6 masalah khas kota di dunia ketiga, yaitu :

1. Petumbuhan penduduk yang tidak terkendali.

2. Perumahan rakyat serta sarana fisik dan sosial yang makin tidak memadai.

3. Lingkungan hidup dan kesehatan yang makin merosot.

4. Ekonomi kota dan kesempatan kerja yang makin tidak seimbang.

5. Lalu lintas dan transportasi yang makin langka dan tidak memadai.

6. Ketidakmampuan organisasi dan manajemen perkotaan.

Perlu di garisbawahi lagi bahwa morfologi fisik yang perlahan berubah menjadi model sosio ekonomi sebagaimana dijelaskan diatas telah menumbuhkan negatif image dalam sebuah capital group.

Kondisi perkotaan yang semakin parah selama dua tahun terakhir yang dirasakan sebagai malapetaka besar, akhirnya menjadi stres tersendiri bagi warga kota.

Sentimen rasial terhadap capital group yang selama ini “laten” menjadi terkuak kembali karena kelompok tersebut dianggap sama sekali tidak terkena oleh dampak krisis.

Catatan :

1. Herlianto, Urbanisasi, Pembangunan dan Kerusuhan Kota (Bandung: Penerbit Alumni, 1997), hlm 5.